L’habeas corpus (VI) : l’extension de l’habeas corpus à d’autres privations de liberté en Angleterre de la fin du 17ème au 18ème siècle

Après la restauration (1660) puis au cours du 18ème siècle, les juges de la King’s Bench (Cour du Plaid du Roi) s’intéressent à d’autres privations de libertés. Ils étendent la procédure d’habeas corpus aux atteintes à la liberté issues des conflits intra-familiaux, des internements pour troubles mentaux, de l’esclavage et de l’enrôlement forcé dans la marine (impressment), ceci en dépit de l’exclusion par l’habeas corpus act de 1679 des actions en matière civile.

Les violences conjugales

Au 17ème-18ème siècle, il est admis qu’un homme «corrige» son épouse, celle-ci lui devant à la fois respect et obéissance. Les débats portent alors uniquement sur les limites à apporter à ce droit de correction [1].

Les femmes victimes de la tyrannie de leur époux n’ont que trois actions possibles sur le plan juridique. Elles peuvent solliciter une séparation conjugale auprès d’un tribunal ecclésiastique du diocèse, faire appel à un juge de paix local (justice of peace ou magistrate) ou enfin déposer une requête en habeas corpus (en général par le biais de proches) pour contester un confinement au domicile conjugal ou dans une institution spécialisée (asile) [2].

Ces requêtes en habeas corpus sont quantitativement peu importantes et ne concernent que les classes aisées. Elles montrent cependant un intérêt de la part des juges pour les violences et atteintes aux libertés dans le cadre familial.

L’historien Paul Halliday fait remonter à 1671 la première requête en habeas corpus de ce type. Celle-ci vise à faire libérer Elizabeth Howard enfermée au domicile par son époux Philip Howard. Après s’être fait présenter l’épouse, la Cour présidée par le juge Matthew Hale impose au mari des garanties afin qu’il cesse toute violence à l’encontre de celle-ci [3].

Un autre exemple est celui d’Anne Gregory qui s’enfuit en 1766 pour échapper à son époux. Cette fois, la requête est déposée par le mari, Abraham Gregory, et dirigée contre la mère et l’oncle de son épouse chez qui elle a trouvé refuge. La Cour rejette la demande du mari au regard des maltraitances importantes subies par l’épouse. Elle juge au contraire que celle-ci est libre d’aller où bon lui semble [4].

L’internement dans des asiles

A partir du 18ème, des maris vont plus loin et essaient de faire enfermer leur épouse saine d’esprit dans des institutions privées («private madhouses» ou asiles). A la fin du siècle, on comptabilise en Angleterre au moins 45 établissements de ce type. Les requêtes en vue d’obtenir la libération de ces femmes sont dirigées soit contre l’époux soit contre le directeur de l’asile. Elles aboutissent rarement en raison notamment des nombreux subterfuges mis en place pour échapper au contrôle (changement du nom du patient, déclaration d’évasion de celui-ci, installation du patient dans une cellule cachée du contrôleur) [5].

Deborah D’Vebre a ainsi été internée à la demande de son mari Gabriel D’Vebre dans une private madhouse. Des proches déposent en 1761 une requête en habeas corpus dirigée contre Robert Turlington, directeur d’une institution privée à Chelsea. La Cour décide d’envoyer un médecin, le docteur Monro, dans l’établissement afin de vérifier l’état de Madame D’Vebre. Le médecin conclut que l’épouse apparaît parfaitement saine d’esprit. Les juges autorisent alors Deborah D’Vebre à quitter l’établissement (affaire Rex v. Turlington, 1761) [6].

Dans une autre affaire (Rex v. Clarke, 1762), une requête en habeas corpus est adressée à William Clarke, directeur d’une institution privée à Clapton, afin de présenter le corps d’Anne Hunt hospitalisée dans son établissement. La Cour fait à nouveau appel au docteur Monro qui explique avoir examiné lui-même l’intéressée neuf mois auparavant à la demande de la fille de l’intéressée et avoir conseillé lui-même cet établissement. Compte tenu de son état de folie, il estime celle-ci comme n’étant pas en état d’être présentée à la Cour. L’affaire s’arrête là [7].

Ces affaires sont à l’origine d’un article du Gentleman’s Magazine en 1763 qui soulève la question de l’internement de personnes saines d’esprit dans les private madhouses [8]. Les parlementaires vont commencer à se préoccuper de cette question. En 1774, le Parlement adopte une loi réglementant les private madhouses. Elles sont désormais soumises à l’autorisation d’une commission du Collège royal de médecine de Londres, chargée également de les contrôler chaque année. Suite à cette loi, l’usage de la procédure d’habeas corpus pour remettre en cause un internement disparaît presque totalement [9].

La garde des enfants

La procédure d’habeas corpus est, de manière surprenante, également utilisée dans des litiges relatifs à la garde d’un enfant.

Au 17ème-18ème siècle, en cas de séparation, le père a un droit naturel sur l’enfant. Seules des circonstances très particulières (danger pour la vie de l’enfant ou pour son intégrité corporelle) peuvent justifier qu’il en aille autrement. Ainsi, en 1774, la King’s Bench présidée par Lord Mansfield refuse d’accorder la résidence de l’enfant à un père ruiné et maltraitant et le confie à la mère. L’intérêt de l’enfant est pris en compte (Blisset’s case, 1774) [10].

La Cour se refuse également en 1763 d’attribuer la garde à un père soupçonné d’avoir amené sa fille à se «prostituer». C’est le cas d’Ann Catley envoyé par son père en apprentissage à seize ans pour la préparer à monter sur scène chez un professeur de musique William Bates. Ce dernier aurait ensuite confié la jeune fille âgée de 18 ans (contre rétribution) à un certain Francis Blake Delaval au grand dam du père [11]. Au regard de l’âge de la jeune fille, les juges décident, après l’avoir entendue, de la laisser choisir son lieu de résidence et donc de retourner chez son père. A la fin de l’audience, la jeune fille repart avec Francis Blake Delaval. (Rex v. Sir DeLaval) [12].

L’arrêt Rex v. DeManneville de 1804 rappelle la règle générale. Margaret De Manneville quitte son époux arguant de la cruauté dont celui-ci ferait preuve à son égard et emmène avec elle leur fille de huit mois. Elle dépose une requête en habeas corpus après que son époux, Leonard Thomas De Manneville lui ait repris l’enfant. La Cour présidée par Ellensborough rejette sa demande estimant que la garde de l’enfant revient de droit au père, quel que soit l’âge de l’enfant [13].

L’enrôlement forcé dans la marine anglaise

Au 18ème siècle, un des plus importants contentieux soumis par le biais de l’habeas corpus aux juges de la King’s Bench est sans doute celui de l’impressment.

L’impressment (ou «presse» en français) consiste dans l’enrôlement forcé de marins de 18 à 45 ans pour servir dans les navires de guerre anglais. Cette méthode de recrutement se développe particulièrement avec l’expansion coloniale [14].

Les requêtes en habeas corpus émanant de marins enrôlés de force s’envolent à l’occasion de la guerre de Sept Ans (1756-1763) et de la révolution américaine (1765-1783). Dans la seconde moitié du 18ème, plus d’un millier de marins saisissent les juges par la voie de l’habeas corpus [15].

Lord Mansfield, président de la King’s Bench de 1756 à 1788, sans remettre en cause l’existence de l’impressment fondé selon lui sur des usages immémoriaux, insiste sur les circonstances particulières dans lesquelles il peut être fait appel à ce mode de recrutement. Il libère une grande partie des marins qui le saisissent sans exiger systématiquement de l’Amirauté (Ministère de la Marine) que les marins lui soient présentés [16].

L’esclavage

L’habeas corpus va enfin être utilisé dans des affaires d’esclavage. La décision la plus célèbre est l’arrêt Somerset rendu par Lord Mansfield en 1772 (Somerset v. Stewart) [17].

L’affaire concerne un esclave né en Afrique, nommé Somerset (il n’a pas alors de prénom), acheté en 1749 en Virginie par un américain, Charles Stuart. Ce dernier se rend à Londres en 1769 pour des raisons professionnelles accompagné de Somerset [17].

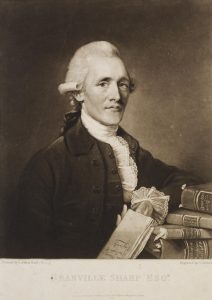

Lors de ce séjour, Somerset rencontre des personnes impliquées dans le mouvement anti-esclavagiste, dont Granville Sharp. Il est baptisé en février 1771 sous le prénom de James. En octobre 1771, il s’enfuit. Il est capturé le mois suivant et embarqué sur un navire en partance pour la Jamaïque afin d’y être vendu sur le marché aux esclaves [18].

Granville Sharp et d’autres abolitionnistes, découvrant le sort de James Somerset, déposent une requête en habeas corpus dirigée contre le capitaine du navire sur lequel il est détenu. Lord Mansfield demande à ce que Somerset lui soit présenté. Dans une décision orale du 22 juin 1772, bien qu’hostile à l’esclavage, il ne remet pas en cause le statut d’esclave de Somerset acquis en Virginie. Il juge cependant que le maître d’un esclave ne peut forcer celui-ci à quitter le territoire anglais contre sa volonté. Somerset est remis en liberté [19].

Cette décision fera couler beaucoup d’encre et sera souvent incomprise. Nombreux ont été ceux qui l’ont interprétée comme mettant fin à l’esclavage sur le sol britannique, ce que Mansfield a démenti lui-même plus tard. Sa portée reste importante tant en Angleterre qu’en Amérique du Nord où elle est rapportée. Mansfield décrit dans sa décision l’état d’esclavage comme odieux et illégitime, ne pouvant pas découler des droits naturels, et résulter uniquement d’une loi positive [20].